外壁塗装の塗料は日々進歩しており、用途や環境に合ったものが用意されています。

外壁塗装の塗料も非常に多くの種類があり、迷われると思いますが、正しい方法で選ぶことでご自宅にぴったりの塗料がきっと見つかるはずです。

なんとなく色や質感だけで決めてしまうと、塗料の持ちが悪く、外壁を早く痛めてしまうこともあります。

外壁塗装が初めてで費用相場や業者選びが不安なら、まずは「外壁塗装ほっとらいん」の無料診断をお試しください。簡単な質問で費用相場が分かり、プロによる最適な業者紹介も可能です。

目次

外壁塗装の塗料の種類

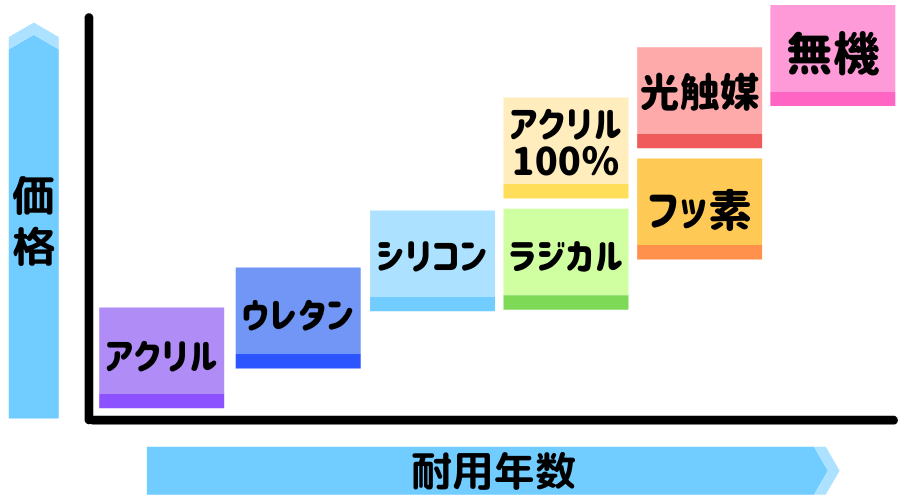

外壁塗装の塗料の種類は大きく分けて8つあります。塗料は主剤によって種類が分かれています。主剤ごとに耐用年数や費用も変わってきます。

塗料の種類と費用、耐用年数を比較表にしました。

| 塗料の種類 | 耐用年数 | 費用(1㎡あたり) |

| アクリル塗料 | 約3~5年 | 2,000~3,000円 |

| ウレタン塗料 | 約5~7年 | 2,000~3,000円 |

| シリコン塗料 | 約7~10年 | 2,500~3,500円 |

| フッ素塗料 | 約15~20年 | 3,800~4,800円 |

| 光触媒塗料 | 約15~20年 | 4,200~5,500円 |

| 無機塗料 | 約20~25年 | 4,500~6,000円 |

| アクリル100%塗料 | 約20~30年 | 4,500~6,000円 |

| ハイブリッド塗料 | 約20~30年 | 4,500~6,000円 |

おおまかな塗料の種類は8種類ですが、各メーカーが様々な機能を付与した塗料を販売しています。ラジカル制御、遮熱機能、断熱機能、弾性、防汚性などの機能を持った塗料があります。

なかでもシリコン塗料などにラジカル制御の機能を付与した塗料は「ラジカル塗料」とも呼ばれ、耐久性の高さから人気があります。

また、ハイブリッド塗料は2種類の塗料を掛け合わせた塗料になります。お互いのメリットを取り入れているので高い機能性が期待できます。

アクリル塗料

アクリル塗料は現在外壁にはほぼ使われていません。ただし発色の良さを生かし、イベントの建物など、期間が限定的な建物に使われています。

そういった建物の運用にはおすすめですが、一般の住宅には、価格が大差なく、より長持ちするシリコン以上の塗料を使いましょう。

| 価格 | 2,000~3,000円(㎡単価) |

| 耐用年数 | 約3~5年 |

| メリット | 安価で発色が良い・デザイン性に優れる |

| デメリット | 耐久性が低い・頻繁なメンテナンスが必要 |

商品例:ニッペ DANフレッシュ、関西ペイント アスカⅡ

ウレタン塗料

ウレタン塗料は、木材や塩ビ製の雨樋などと相性が良いです。ほかにも、コンクリのヒビ対策や、鉄部のさび止めなど細かい用途でよく使われています。

しかし外壁塗料として使うとなると、新しく出た塗料のほうがコスパに優れ、費用対効果が劣ってしまいます。

| 価格 | 2,000~3,000円(㎡単価) |

| 耐用年数 | 約5~7年 |

| メリット | 光沢感がある・高密着 |

| デメリット | 汚れやすい・紫外線に弱い・変色しやすい |

商品例:ニッペ ファインウレタンU100、関西ペイント アレスレタン

シリコン塗料

シリコン塗料は最も一般的な塗料で幅広く使われています。大手メーカーから製品もたくさん出ており、選択肢が広いのが特徴です。

近年では、シリコン塗料にラジカル制御という技術を取り入れたラジカル塗料が人気です。ラジカル塗料は普通のシリコン塗料と比べ、同程度の価格ながら耐久性が高いというメリットがあります。

| 価格 | 2,300~3,000円(㎡単価) |

| 耐用年数 | 約7~10年 |

| メリット | 製品数が多く選択肢が多い・メーカー、業者にノウハウがある |

| デメリット | ひび割れしやすい・重ね塗りが難しい |

商品例:ニッペ オーデフレッシュSi100Ⅲ、エスケー化研 クリーンマイルドシリコン、ニッペ パーフェクトトップ、水谷ペイント ナノコンポジットw

フッ素塗料

フッ素塗料は予算に余裕があり、良い塗料を使いたい人に向いています。耐久性に優れ汚れにも強く、スカイツリーにも使われるほど。

しかし、次の塗り替えで使える塗料の種類が限られてしまうので、注意が必要です。

| 価格 | 3,800~4,800円(㎡単価) |

| 耐用年数 | 約15~20年 |

| メリット | 対候性がとても高く劣化しづらい・光沢長持ち・汚れをはじく |

| デメリット | 高額・次回の塗り替えが難しい |

商品例:AGC ルミステージ、ニッペ ファインフッ素

光触媒塗料

光触媒塗料は日が当たると汚れを自ら分解するセルフクリーニング機能付きの塗料です。大通り沿いで壁が汚れやすい家、真っ白な壁をあきらめたくない人、凹凸が多く汚れやすい壁におすすめです。

高度な技術が必要なため取り扱い業者が限られてしまいます。気になる方は業者に問い合わせてみてください。

| 価格 | 4,200~5,500円(㎡単価) |

| 耐用年数 | 約15~20年 |

| メリット | 汚れに極めて強い・カビや藻にも強い・セルフクリーニング機能 |

| デメリット | 高価・塗装には高度な技術がいる |

商品例:TOTO ハイドロテクトECO-EX、日本特殊塗料 エヌティオ

無機塗料

無機塗料はとにかく総合的にみて、耐久性が最高です。1軒の家に長く住むことを想定し、耐久性を極限まで高めた塗料です。

塗るための高い技術力が求められるため、業者選びが難しいのが難点でしょう。また無機塗料は柔軟性が低くひび割れしやすいので合わない外壁もあります。

| 価格 | 4,500~6,000円(㎡単価) |

| 耐用年数 | 約20~25年 |

| メリット | 耐用性抜群・耐候性はフッ素越え・耐汚染性も光触媒に匹敵・不燃 |

| デメリット | 柔軟性が無くひび割れしやすい・技術が必要・ |

商品例:ニッペ セラミックトップg、関西ペイント アレスダイナミックMUKI

アクリル100%(ピュアアクリル)塗料

アクリル100%塗料は、アクリル塗料から不純物を完全に取り除いた塗料です。アステックペイントというオーストラリアの会社の代表商品となっています。

ピュアアクリルは普通のアクリル塗料とは違いフッ素と同等の耐久性があります。また弾性に優れていてひび割れやすいモルタル外壁などに向いています。

| 価格 | 4,500~6,000円(㎡単価) |

| 耐用年数 | 約20~30年 |

| メリット | ひび割れへの追従性が高い・耐久性が高い |

| デメリット | 輸入品のため日本の気候に向いているか疑問が残る |

ハイブリッド塗料

ハイブリッド塗料はアクリルやウレタンなど、樹脂を主成分とする有機塗料と、鉱物が主成分の無機塗料を組み合わせたものです。組み合わせる塗料の種類、配分は商品によって異なります。

有機塗料は柔軟性がありますが劣化しやすく、無機塗料は劣化しにくいですが柔軟性が無いというデメリットがあります。ハイブリッド塗料はお互いの欠点を補完し、長所を活かすことができる機能性の高い塗料です。

| 価格 | 4,500~6,000円(㎡単価) |

| 耐用年数 | 約20~30年 |

| メリット | 有機塗料より耐用年数が長い・無機塗料には無い柔軟性がある |

| デメリット | 施工経験のある業者が少ない |

商品例:日進産業 ガイナ、エスケー化研 プレミアムシリコン、ニッペ ファインパーフェクトトップ

なぜ外壁塗装の塗料には種類があるのか

外壁塗装の塗料に沢山の種類があるのはなぜか疑問に思った方もいるでしょう。その秘密は塗料の構成成分にあります。

外壁塗装の塗料にはこのような成分が含まれます。

| 成分 | 役割と特徴 |

| 顔料 | 外壁の色を付けるために用いられる。水や油、溶剤に溶けない。 |

| 樹脂 | 固まって塗膜の主成分になる。アクリルやフッ素などグレードを決定させるもの。 |

| 添加剤 | 防カビ、防錆、防腐、凍結防止など様々な機能を塗料に付与する。 |

| 溶剤 | 樹脂の希釈のために用いられる。 |

外壁塗料は、着色するための「顔料」、塗膜の主成分であり耐久性を決定する「樹脂」、様々な機能を付与する「添加剤」、希釈のための「溶剤」で作られています。

塗料のグレードは塗膜の主成分である「樹脂」の種類によって変わります。様々な種類の樹脂の塗料が開発されているため、塗料の種類がたくさんあるのです。

また、添加剤の違いで、同じ樹脂の塗料の中にも様々な機能を持った塗料があります。

\料金相場を30秒でチェック/

外壁塗料の選び方1:外壁材の種類で塗料を選ぶことが最重要!

外壁材の種類に合わせて塗料を選ぶことは、塗料選びの中で最も重要なポイントです。なぜなら外壁材によって使用できる塗料が限られていたり、相性の良い塗料が違ったりするからです。

例えば、フッ素塗料や無機塗料は高性能ですが、これらの塗料は柔軟性がなく割れやすいため、ヒビが入りやすいモルタルとは相性が悪いです。そんなモルタルには伸縮性のある弾性塗料がおすすめですが、これは逆に窯業サイディングには適しません。

ちなみに窯業系サイディングは高いデザイン性が特徴。ですので、元のデザインを残せるクリアー塗装がおすすめです。

[/say]

外壁材ごとの塗料の相性

| 外壁材 | 外壁の特徴 | おすすめな塗料 | 不向きな塗料 |

| モルタル外壁

|

ひび割れ(クラック)が発生しやすい | 弾性のある塗料 | 塗膜が固いフッ素、無機塗料はNG |

| 窯業系サイデイング

|

蓄熱しやすい。高いデザイン性が特徴。 | 元のデザインを残せる「クリアー塗装」 | 弾性塗料はNG |

| 金属サイディング

|

錆対策が必要。表面が高温になりやすい。 | 基本的にはなんでもOK | 弾性塗料は不向き |

| ALC外壁

|

多孔質で吸水しやすい。水に弱い。 | 透湿性塗料 | 防水塗料、弾性塗料は塗膜の膨れにつながる |

弾性塗料とは?

弾性塗料はゴムのように伸び縮みをする性質をもった塗料のこと。ひび割れが起きにくいというメリットをもちます。モルタル外壁などひび割れが起こりやすい外壁材に向いています。

透湿性塗料とは?

透湿性塗料は建材の腐食や建物自体の結露を防ぐことができるため、特に湿気の多い天井部分の塗装に使われます。透湿性とは、雨水は通さずに蒸気状態の水分、つまり、湿気のみを通過させる性質のことを指します。

外壁塗料の選び方2:目的に合わせて塗料の種類を選ぶ

ご自身の目的に合わせて塗料の種類を選ぶことも大切です。「保護機能」を重視するか「美観機能」を重視するか、目的を考えて塗料のグレードを決めましょう。

塗料の費用はグレードによってはもちろん、重視する機能によっても費用は変わってきます。そのため、耐用年数と価格の「費用対効果」で比較することをお勧めしています。

メンテナンスのタイミングや、家にどのくらい住み続けるかも考えて塗料の種類を選ぶとよいでしょう。

「保護機能」を重視する場合

外壁の「保護機能」を重視したい場合、耐候性の高い塗料を選ぶことをおすすめします。耐候性が高ければ高いほど雨や日光など自然環境に耐えうることができます。

耐候性の高い塗料の種類としては「フッ素塗料」「ピュアアクリル」がおすすめです。価格も高くなりますが、次の塗り替えまでの期間を長くすることができます。メンテナンス回数を減らすことができるため、ランニングコストは安くなるでしょう。

さらに家を保護して長持ちさせるためには防水性の高い塗料を選びましょう。防水性の高い塗料は、長い期間外壁に雨水が侵入するのを防いでくれます。

ピュアアクリル:アステックペイント EC-5000PCM(IR)

フッ素塗料:ニッペ ファインフッ素

「美観機能」を重視する場合

外壁の美しさ、「美観機能」を重視したい場合は汚れにくい塗料を選びましょう。黒ずみや雨筋の汚れはお家の美観を損なう要因になります。

汚れにくい塗料の種類として「光触媒塗料」が挙げられます。日が当たることで汚れを分解してくれるのでキレイを保つことができます。

また「低汚染塗料」もおすすめです。雨で汚れを洗い流してくれる機能を持っているので汚れが付かず、塗りたての色を保つことに特化しています。

さらに、外壁のきれいな状態を長持ちさせたい方には無色透明の「クリア塗装」がおすすめです。現在の外壁のデザインを邪魔せずきれいさを保つことができます。

光触媒塗料:TOTO ハイドロテクトカラーコート

低汚染塗料:エスケー化研 水性セラタイト

クリア塗装:エスケー化研 SKシリコンクリヤーW

メーカーが自社の塗料の耐候性のテストをする場合は、促進耐候性試験と呼ばれる、室内で人口の強い太陽光を浴びせる試験をします。

この試験で耐候年数をはかりますが、室内の試験のため塩害や凍害、雨などの劣化を早くする要素が含まれていません。あくまでもテスト上の年数です。

外壁塗料の選び方3:機能や特徴で塗料の種類を選ぶ

塗料ごとに付加された機能や特徴に注目して塗料の種類を選ぶことも重要です。同じグレードの塗料でも、様々な機能的特徴があります。

カラーが豊富だったり、遮熱効果があったり、最近では抗ウイルス機能がついたものもあります。「ここだけはこだわりたい!」というポイントがあれば、業者の人に相談しましょう。

お客様の希望する機能を予算内で叶えるため、グレードごとの特徴と、塗料ごとの特徴を照らし合わせて最適な塗料を選んでくれます。

- カラーバリエーションが豊富

- 火や水に強い

- 遮熱性がある

- 紫外線に強い

- 防カビ・防藻

- 環境にやさしい

- 特殊なテクスチャー

- デザイン性が豊富

外壁塗装の塗料に付加できる機能

外壁塗装の塗料には、ただ外壁を保護するだけでなく、様々な機能が付加されています。その機能について仕組みや特徴を詳しく紹介します。

室内の快適さを実現する機能

温度を調節して室内の快適さを実現してくれる機能を紹介します。

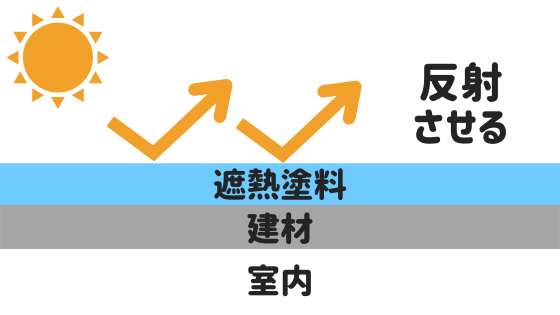

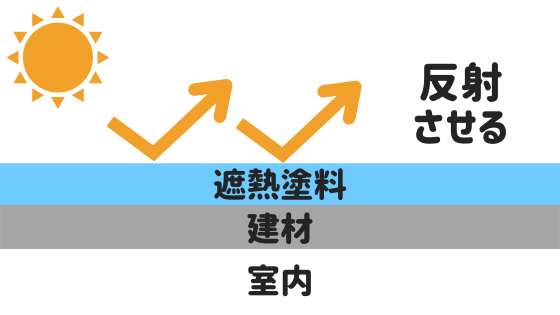

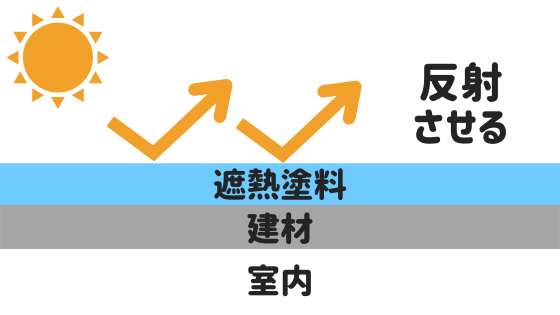

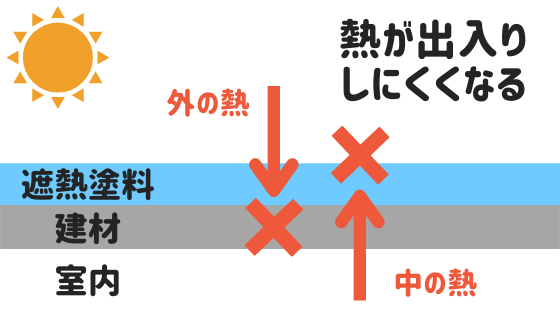

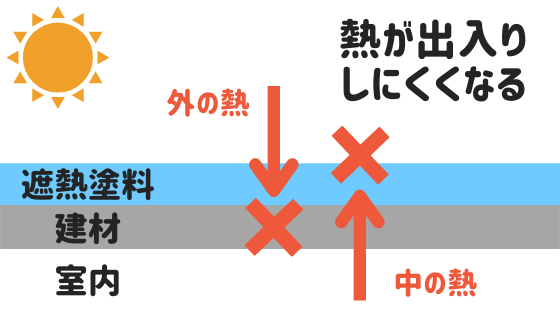

遮熱機能

遮熱機能は、太陽光を反射したり赤外線を吸収しないようにしたりして、室温の上昇を防ぎます。エアコンの稼働率下がり、光熱費の節約にもなります。

またそうすることで環境にも配慮できるため、遮熱塗料を使用した工事は助成金の対象になっていることが多いです。

サーモアイウォールシリーズ/ダイヤスーパーセランマイルドIR/クールテクト

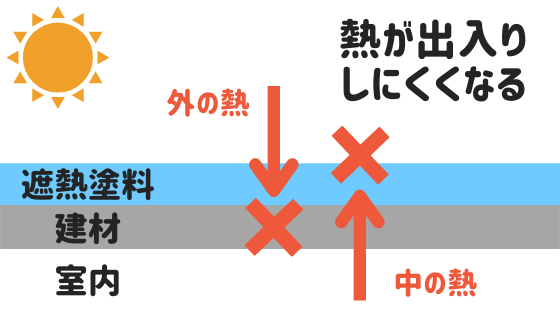

断熱機能

断熱機能は、外の暑さを室内へ伝えず、室内の温かさを外に逃がさない機能です。熱が移動しにくくなるイメージです。

真夏の暑さによる温度上昇を防げますし、冬は部屋の暖かさが逃げにくくなるので快適さを保つことができます。

長寿命を実現する機能

ラジカル制御

ラジカル制御は、劣化の原因となる「ラジカル」が発生すると、閉じ込めて悪影響が出ないようにしてくれる技術です。

いわゆるラジカル塗料にはこの技術が使われています。メーカーによってHALSハイブリッド、ラジカルフリーなど呼び方は変わります。

パーフェクトトップ/ナノコンポジットシリーズ

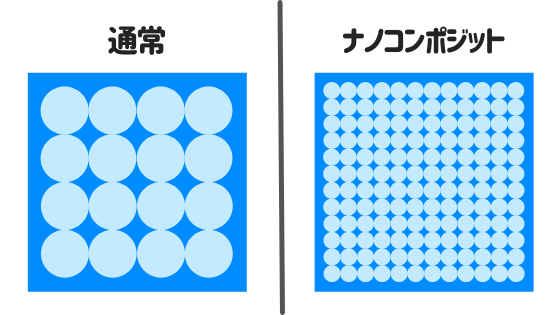

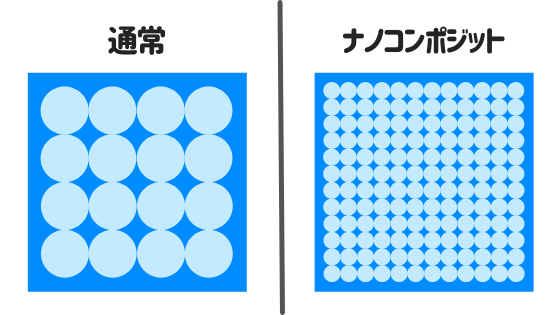

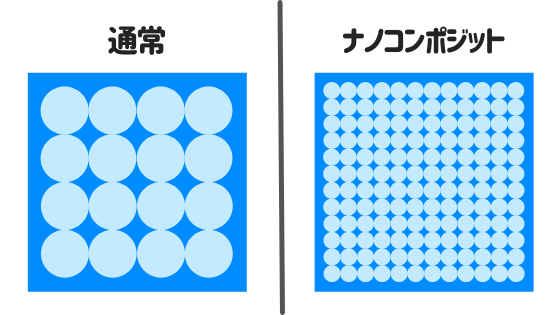

ナノコンポジット技術

ナノコンポジット技術は塗膜の成分となる樹脂のサイズを微小化する技術です。そのサイズは1mmの100万分の1という小ささ。

樹脂の粒が小さくなることで、塗膜が緻密になって長い耐用年数を実現できます。

ナノコンポジットシリーズ

低汚染を実現する機能

外壁が汚れにくくなる、低汚染を実現する機能を紹介します。

親水性の付加

親水性の付加は、外壁と水分の親和性を上げます。汚れより水分のほうが外壁につきやすくなるのです。

外壁の親水性が高いと、汚れの下に水分が潜り込み、汚れは外壁から浮いた状態となります。そうすることで雨で洗い流されやすくしています。

ナノコンポジットシリーズ/ダイヤスーパーセランシリーズ/パーフェクトトップ/アレスダイナミックTOP

光触媒技術

光触媒技術は、光触媒塗料に使われている汚れを分解する機能です。顔料の一種に日光に当たると物質を分解する「酸化チタン」というものがあります。

普通は「酸化チタン」のせいで塗膜が分解され劣化してしまいます。しかし光触媒塗料は酸化チタンの特徴をうまく利用し、汚れを分解できるようになっています。

ハイドロテクトECO-EX/エヌティオ

様々な特徴を持った塗料を紹介!

様々な特徴を持った塗料の商品例を紹介します。例えば、同じシリコン塗料の中でも、特徴の違いによってかなり種類があります。

| メーカー・塗料名 | 特徴 |

| ニッペ ハナコレクション100ファイン | 花の色をテーマにした塗料。彩り豊かなカラーが特徴 |

| ニッペ ファインサーモアイウォールSi | 高い遮熱性があり、蓄熱を抑制。室内温度を低減する。 |

| ニッペ インディアートCERA | 意匠性が高く、ランダムな凹凸など模様や質感をつけることが可能 |

| エスケー化研 サンドフレッシュSi | 表面が石材調に仕上がる |

| エスケー化研 ベルアートSi | 意匠性や低汚染性に加え、カラーバリエーションが100色 |

同じグレードの中でも、同じメーカーの中でも、特徴に違いがあることが分かっていただけたかと思います。グレードを決め、そのグレードの中から、様々な塗料を比較することで、お好みの仕上がりに近づけることができますよ!

そのほかに、ユニークな特徴を持った塗料もあります。珍しい塗料をお求めの方におすすめです。

| メーカー・塗料名 | 特徴 |

| ニッペ パーフェクトトップローズ | 塗料特有の臭いが気にならず、バラの香りに包まれて塗り替えできる。 |

| 関西ペイント レタンPG80 | 高い光沢性で、メタリック色や原色のラインナップが豊富。 |

\料金相場を30秒でチェック/

塗料選びで押さえておきたいポイント

塗料選びの際に押さえておきたいポイントが4つあります。機能や耐用年数、価格に加えて4つのポイントを押さえておきましょう。

水性塗料と油性塗料の差は臭いと耐久性

同じグレードの塗料でも水性か油性かの違いがあります。2つの違いは、希釈材が水かシンナーかという点です。

油性塗料のほうが耐久性が高いですが、臭いがきつくなります。水性塗料のほうが臭いは少なく環境にも優しいです。

1液性と2液性の差は使用できる素材

1液タイプはそのまま塗れますが、2液タイプは主剤と硬化剤を混ぜてから塗る塗料になります。

1液性のほうが施工しやすいですが、2液性のほうが耐久性が高く、塗れる素材も幅広いです。1液型は使用用途が限られます。

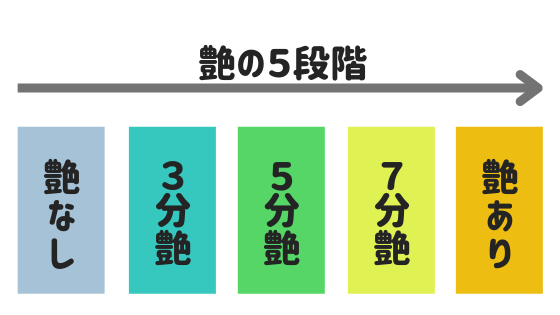

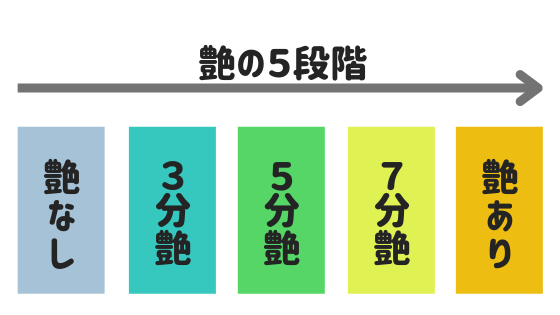

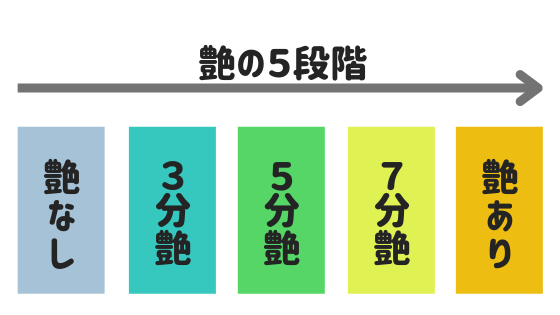

艶ありと艶なしの差は光沢感と汚れにくさ

塗料の艶は、艶ありから艶なしまで5段階存在します。艶ありなら光沢のある仕上がり、艶なしならマットな仕上がりになります。艶の度合いによって見た目の雰囲気が大きく変わります。

また、艶ありの方が汚れにくく、完全な艶なしは汚れやすい傾向があります。見た目だけでなく、汚れにくさも変わってくるので、艶は塗料選びにおいて案外大切なポイントです。

最適な塗料を選ぶためには「塗装店選び」が重要

最適な塗料を選ぶには、「塗装店選び」が重要になります。塗料は誰もが取り扱えるものではなく、職人の技術がその出来上がりを左右します。さらに、特定の資格をもった塗装店しか取り扱えない塗料もあります。

外壁塗装の相見積もりを行うことで、価格だけでなく塗装のプランも比較できます。複数社比べることでより希望の塗料を使うことができるでしょう。

その際は、現地調査やヒアリングを通して、職人さんがおすすめの塗料の候補を出してくれます。見本板や試し塗りなどのサンプルをみながら比較していきましょう。

\料金相場を30秒でチェック/

まとめ:塗料の種類選びは外壁との相性を大切に!

塗料にはグレード・商品ごとに特徴があります。

その特徴をしっかり掴んでおくことが、理想の仕上がりにするための大切なポイントです。

それでは、この記事の内容をおさらいしておきましょう。

組み合わせの例としては、以下のものが挙げられます。

- モルタル外壁と弾性塗料

- 窯業系サイディングと透湿性の高い塗料

- 金属サイディングと錆耐性のある塗料

- ALCと透湿性の高い塗料

それぞれに価格帯や耐用年数、特性が異なっているので、押さえておくと塗料選びをしやすくなります。

- カラーバリエーションが豊富

- 火に強い

- 水に強い

- 遮熱性がある

- 紫外線に強い

- 防カビ・防藻

- 環境にやさしい

- 特殊なテクスチャー

- デザイン性が豊富

等があります。

\料金相場を30秒でチェック/